La emigración canaria a Cuba fue cuantiosa y sostenida, tanto que puede considerarse una de sus principales raíces culturales y etnográficas. Hoy no es raro el canario que tiene familiares en Cuba, y menos raro el cubano que lleva un apellido guanche. Porque los descendientes de aquellos emigrantes canarios del XVII poco tardaron en considerarse cubanos de pura cepa. Después de 1882 llegaron al continente americano más de tres millones y medio de españoles.

La emigración canaria a Cuba fue cuantiosa y sostenida, tanto que puede considerarse una de sus principales raíces culturales y etnográficas. Hoy no es raro el canario que tiene familiares en Cuba, y menos raro el cubano que lleva un apellido guanche. Porque los descendientes de aquellos emigrantes canarios del XVII poco tardaron en considerarse cubanos de pura cepa. Después de 1882 llegaron al continente americano más de tres millones y medio de españoles.

Las fuentes españolas reflejan un cifra menor debida seguramente a la emigración clandestina para eludir el servicio militar o por la falta de documentación en regla.

| LA EMIGRACIÓN A CUBA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII |

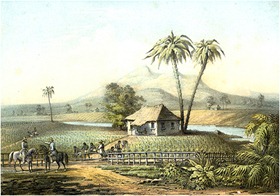

La emigración canaria se difunde desde el último tercio del siglo XVII en la provincia de La Habana y en menor medida en la región central de la isla. Gracias al tabaco, transforman la economía insular y marcan el comienzo de una etapa de crecimiento económico marcada por las exportaciones.

La emigración canaria se difunde desde el último tercio del siglo XVII en la provincia de La Habana y en menor medida en la región central de la isla. Gracias al tabaco, transforman la economía insular y marcan el comienzo de una etapa de crecimiento económico marcada por las exportaciones. En 1693 con familias canarias nació Matanzas. Los canarios no se dedicaron exclusivamente al cultivo del tabaco, explotaron pequeños huertos para abastecer de maloja (alimento para el ganado) o de vegetales. Un volumen significativo del pequeño comercio estaba en sus manos.

El tráfico con Canarias fue el punto de partida para la formación de elites mercantiles isleñas que se integraron dentro de los estratos altos de la sociedad cubana. Sin embargo la mayoría lucha por acceder a la tierra y por obstaculizar el desarrollo de los privilegios señoriales de los terratenientes cubanos, como los de Bejucal en 1713 o Nuestra Señora del Rosario en 1731.

Jalón esencial en esa lucha sería Santiago de las Vegas, constituida en villa señorial en 1775, tras un dilatado pleito. La Corona quiso monopolizar el tabaco a través del monopolio estatal. En 1717 se estableció el Estanco, frente al que se opusieron los vegueros con motines. La represión alcanzó su punto culminante en 1723. 11 serían fusilados y más de 50 muertos.

Jalón esencial en esa lucha sería Santiago de las Vegas, constituida en villa señorial en 1775, tras un dilatado pleito. La Corona quiso monopolizar el tabaco a través del monopolio estatal. En 1717 se estableció el Estanco, frente al que se opusieron los vegueros con motines. La represión alcanzó su punto culminante en 1723. 11 serían fusilados y más de 50 muertos. La emigración de varones será la predominante en la segunda mitad del XVIII por las mayores dificultades de acceso a la tierra y la menor rentabilidad del cultivo del tabaco.

La liberalización de la trata de esclavos en 1789 depara su introducción masiva, favorecida por la rebelión de los esclavos en Haití. Este cambio cualitativo coincide con una grave crisis económica en Canarias. Aunque entre 1783 y 1791 creció sin cesar el número de vegueros, la situación cambió radicalmente. Los que cultivaban las tierras a censo y por arrendamiento se vieron obligadas a dejarlas y a dirigirse hacia zonas más alejadas como Pinar del Río, que se convertirá en la célebre Vuelta Abajo, el centro tabaquero por excelencia. Los hatos se transformaron en plantaciones. El choque entre hacendados y cultivadores se hizo evidente en Güines y San Antonio de los Baños. Una parte considerable de los cultivadores serían expulsados de sus tierras, para ser sustituidos por mano de obra esclava en las nuevas plantaciones azucareras.

| LA EMIGRACIÓN A CUBA EN EL SIGLO XIX |

Tras la crisis del viñedo en 1814 la migración se centró únicamente en Cuba y Puerto Rico, dado el conflicto bélico reinante en Venezuela.

Tras la crisis del viñedo en 1814 la migración se centró únicamente en Cuba y Puerto Rico, dado el conflicto bélico reinante en Venezuela. Son años de intensa migración en la que los canarios se dedican en la provincia de La Habana al abastecimiento interno o como mayorales de las plantaciones azucareras.

Se extienden por el occidente y el centro de la isla y en menor medida por el oriente, dedicado esencialmente al cultivo del tabaco. Desde los cuarenta del XIX se asiste a un proceso de paulatina sustitución de la mano de obra esclava por asalariados agrícolas.

La política gubernamental rechazaba la colonización blanca. Veía en el predominio numérico de la esclavitud un freno a las tendencias independentistas. En el marco de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), la emigración canaria era considerada por los autonomistas y separatistas cubanos como diferenciada de la peninsular, lo que llevó a contraponerla y potenciarla. La fórmula habitual de la emigración era la contrata. La complicidad y el fraude presiden la actuación de las clases dominantes canarias.

La extinción definitiva de la esclavitud fue en 1886. Se calcula entre 50 y 60.000 el total de los emigrantes isleños en la segunda mitad del XIX. La zafra de 1887 fue la primera que se hizo totalmente con asalariados. Los conflictos bélicos hicieron que no fluyera el número de canarios deseados a pesar del crac de la cochinilla desde 1875.

| LA EMIGRACIÓN A CUBA EN LAS TRES PRIMERAS DÉCACADAS DEL SIGLO XX |

La emigración canaria a Cuba tras la independencia y la reactivación económica que le siguió con la inversión de capitales norteamericanos, brindaba a la isla campesinos experimentados en compaginar todo tipo de labores agrícolas. Será una migración con un alto porcentaje de varones y de retornados, que invertían sus ahorros en Canarias, favoreciendo la división de la gran propiedad especialmente en los altos de los pueblos.

La emigración canaria a Cuba tras la independencia y la reactivación económica que le siguió con la inversión de capitales norteamericanos, brindaba a la isla campesinos experimentados en compaginar todo tipo de labores agrícolas. Será una migración con un alto porcentaje de varones y de retornados, que invertían sus ahorros en Canarias, favoreciendo la división de la gran propiedad especialmente en los altos de los pueblos. Las diferencias salariales entre un lado y otro y la llevada cotización del peso cubano estimularon ese retorno en una época de bonanza en las islas con la reactivación económica gracias a los nuevos cultivos de exportación (plátanos, tomates y papas). Se intensificó a partir de 1910, y especialmente entre 1915-20 por las graves consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El bienestar económico cubano llega a su cenit por esos años. Pero en 1921 se originó un impresionante derrumbe. Hubo una cierta recuperación económica entre 1923-24, pero el crac del 29 trajo consigo el hundimiento definitivo de la migración.

Una parte de la emigración se canalizó hacia el tabaco en Pinar del Río y la región central de la isla y otra hacia la caña de azúcar en Oriente. Un 30% se quedó definitivamente en la isla, mientras que el resto retornó. Eran éstos últimos fundamentalmente varones jóvenes empleados en las labores de las zafras tabaqueras o cañeras, en el cultivo de frutales o en la venta ambulante.

Una parte de la emigración se canalizó hacia el tabaco en Pinar del Río y la región central de la isla y otra hacia la caña de azúcar en Oriente. Un 30% se quedó definitivamente en la isla, mientras que el resto retornó. Eran éstos últimos fundamentalmente varones jóvenes empleados en las labores de las zafras tabaqueras o cañeras, en el cultivo de frutales o en la venta ambulante. Los que se quedaban en su mayoría eran cultivadores de tabaco o colonos cañeros que traían a sus familias o se casaban con hijas de canarios. En las vegas se iniciaban como trabajadores a la parte de los beneficios. Con sus ahorros en épocas de bonanza compraban luego propiedades, asentándose definitivamente en ellas, como era característico de la zona de Sancti Spiritus donde los bajos precios de los terrenos hasta entonces montuosos favoreció el asentamiento de la población en esa región, donde la presencia canaria era muy numerosa.

La deserción del servicio militar, sobre todo en los momentos álgidos de la Guerra de Marruecos, fue también otro de sus alicientes. Uno de sus rasgos característicos fue el asociacionismo canario creando delegaciones de la Asociación canaria por toda la isla. Dieron pie a centros sanitarios y a un importante movimiento periodístico. Una parte minoritaria de éstos dio lugar en los 20 a la creación del Partido Nacionalista Canario y s u órgano de expresión “El Guanche”.

Manuel Hernández González

Profesor Titular de Historia de América

Universidad de La Laguna – Tenerife

Universidad de La Laguna – Tenerife

Ver También:

- La Emigración Canaria en el siglo XVI

- La Emigración Canaria a Los Estados Unidos (siglo XVIII)

- La Emigración Canaria a Puerto Rico (época colonial)

- La Emigración Canaria a Santo Domingo (época colonial)

- La Emigración Canaria a Uruguay (siglos XVIII y XIX)

- La Emigración Canaria a Venezuela (siglos XVII, XVIII, XIX,XX)

.png)

.png)